L’Éternel Fiancé d’Agnès Desarthe, Quatre heures, vingt-deux minutes et dix-huit secondes de Lionel Shriver et On l’appelait Maïco d’Yseult William sont les trois nouveaux titres sélectionnés pour notre prix Le Grand Prix de l’Héroïne, qui sera décerné en juin 2022, à l’hôtel Raphael, à Paris.

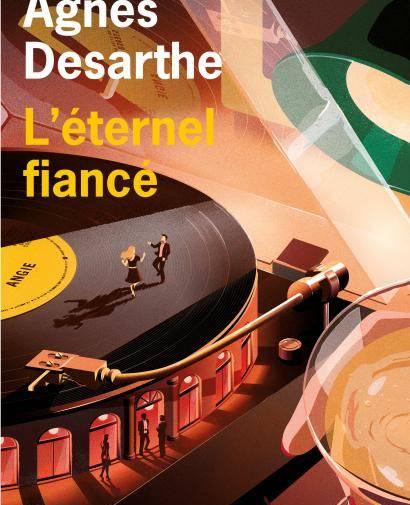

« L’Éternel Fiancé » d’Agnès Desarthe

Étienne déclare son amour à la narratrice, à un concert de Noël, ils ont 4 ans. On les rencontre quarante plus tard à Paris. Entre mélancolie et exaltation, épreuves et rédemptions, arcen-ciel et orages, on voyage dans la vie d’une femme par petites touches impressionnistes, au gré des différentes rencontres avec cet «éternel fiancé». Éditions de l’Olivier, 256 p., 19 €.

L’Éternel Fiancé d’Agnès Desarthe, Éditions de l’Olivier, 256 p., 19 €.

La chronique de Colombe Schneck :

Si jamais vous avez la chance de rencontrer en vrai Agnès Desarthe, vous serez certainement comme moi épatés. Comment peut-on être à la fois aussi intelligente et drôle ? La capacité d’Agnès Desarthe à soulever la nappe épaisse du tragique pour vous offrir des étincelles, les attraper sans effort, les aligner devant vous et vous laisser étouffer de rire est vitale. «La blague n’est pas un charmant moment, elle est une consolation nécessaire», rappelle Jonathan Coe dans son dernier roman, Billy Wilder et moi. Dans L’Éternel Fiancé, une fille et un garçon se rencontrent enfants, ils s’aiment et se perdent. Vont-ils se retrouver et s’aimer pour toujours ?

Une simple histoire dans laquelle, telle une acrobate, l’écrivaine se lance. Elle traque le désarroi, la malchance, le mauvais chemin, l’accident qui détermine le reste, raconte des vies qui semblent dérailler. Avec le temps, ce qui était une déception peut enfin être raconté comme une histoire drôle. Il n’y a rien de fabriqué dans cet Éternel Fiancé, il est la vie même. Il est Agnès Desarthe, sa sincérité. Elle tente, expérimente, transforme, change les couleurs et observe ce qui arrive, comme si son roman lui appartenait à peine. Il a le pouvoir. Elle ne fait que le suivre. Je l’ai entendu confier qu’écrire était pour elle comme chercher une bague dans une montagne de foin, partir à sa recherche, sans savoir à quoi elle ressemble, si elle existe vraiment, si elle a été cachée à cet endroit et si elle va la trouver. Un pari. Les personnages sont des enfants, des adolescents, de jeunes adultes, ils vieillissent comme nous vieillissons, commettent des erreurs sans leçon, ils ne sont pas les personnages d’un roman, il n’y a pas de début, d’épreuves et de rédemptions, il y a la vie qui passe, présente et déjà perdue. Il n’y aura pas la fin heureuse que le lecteur espérait, ni celle tragique qu’il redoutait. Dans les dernières pages, deux bras tendres enlacent cet éternel fiancé. Il suffisait de se laisser faire.

« Quatre heures, vingt-deux minutes et dix-huit secondes » de Lionel Shriver

À l’heure ou l’effort physique, le dépassement de soi et la forme olympique sont la base d’une «nouvelle religion», Lionel Shriver observe avec finesse et drôlerie un couple de sexagénaires. Mais quand Remington s’entraîne pour un triathlon, sa femme, Renata, le voit d’un autre œil. Le portrait irrésistible et incisif d’une femme face au temps qui passe. Éditions Belfond, 384 p., 22 €. Traduit par Catherine Gibert.

Quatre heures, vingt-deux minutes et dix-huit secondes, Éditions Belfond, 384 p., 22 €.

La chronique d’Isabelle Potel :

Il faut lire ce livre car, très fiers de croire que nous sommes «sans Dieu ni maître», nous risquerions, sans ce roman génial de l’auteure d’Il faut qu’on parle de Kevin d’ignorer que nous baignons en fait dans la religion de l’effort physique, du dépassement de soi, de la forme olympique et de la santé à tout prix. Un culte qui nous rend surtout maladivement obsessionnels. Ici un couple de sexagénaires très bien conservés : Renata, qui a toujours fait du vélo et moult exercices alors que ce n’était pas du tout à la mode, et Remington, ingénieur viré de sa boîte et désœuvré, qui décide sur un coup de tête de courir un marathon. Sous l’influence d’une coach sexy nommée Bambi, d’après qui l’on peut (et doit) toujours repousser ses limites, il s’entraîne d’abord pour le MettleMan, un triathlon pas pour les demi-portions. Juste au moment où Renata, ex-sportive détestant les engouements de masse, va se faire opérer des genoux, minés par l’arthrose.

Le roman ausculte ainsi une crise conjugale gratinée au seuil du vieillissement (peur et déni), avec une finesse remarquable et un esprit sarcastique mais tendre, qui suit les personnages jusqu’au bout de leurs préjugés, leur narcissisme, leur folie. Qu’en est-il de cet engagement sportif qui, dans le cas de Remington, tourne au jeu de massacre de son corps ? Malgré chutes et blessures chroniques, il ne peut renoncer, jusqu’à se mettre en danger. L’être humain en temps de paix et de confort finit-il par s’ennuyer ? Serait-il en manque de défi, d’extrême ? On pense au film visionnaire Fight Club. Comme l’argent, le sport est devenu un moyen d’assouvir un besoin sans fin de compétition et s’est mué en addiction inquiétante. Lionel Shriver épingle aussi, dans des pages pleines d’intelligence et de drôlerie, le politiquement correct visà-vis des «minorités», qui aboutit à des âneries quand le bon sens a déserté.

« On l’appelait Maïco » d’Yseult William

Maïco, c’est Marie-Claude VaillantCouturier. Elle croise Malraux, Gide, Aragon, Picasso… se marie avec Paul Vaillant-Couturier, elle entrera dans la résistance, sera déportée, témoignera au procès de Nuremberg. Avec fougue et une belle empathie, Yseult Williams rend hommage à cette révoltée, héroïne du XXe siècle. Éditions Grasset, 432 p., 23 €.

On l’appelait Maïco d’Yseult William, Éditions Grasset, 432 p., 23 €.

La chronique de Laurence Caracalla :

C’est l’une des grandes figures de la Seconde Guerre mondiale, son parcours est inouï, sa personnalité flamboyante. Marie-Claude Vaillant-Couturier, dite Maïco, est la fille d’un couple mythique, le plus en vue du Tout-Paris des années 1930, Lucien Vogel et Cosette de Brunhoff. Depuis l’enfance, elle côtoie des écrivains, de Gide à Breton, de Soupault à Malraux, pose pour Vogue, le journal dirigé par son père, et aurait pu ressembler à l’une de ces ravissantes bourgeoises vaguement préoccupées par la marche du monde. Mais Maïco ne mange pas de ce pain-là : l’engagement coule dans ses veines.

Devenue photographe, elle sillonne l’Europe, prend à 21 ans les premiers clichés des camps de Dachau, épouse le communiste Paul Vaillant-Couturier, de vingt ans son aîné, et se rallie à sa cause. Yseult Williams, déjà auteur d’un passionnant ouvrage sur la famille Brunhoff, s’est largement documentée pour reconstituer le plus fidèlement possible les mille vies de Maïco. Internée à Auschwitz parce que résistante, témoin essentiel au procès de Nuremberg, elle sait ce qu’est l’horreur. Puis devient l’une des premières femmes députées, et, si elle a été plus tard conspuée pour son aveuglement envers l’URSS, elle demeure aux yeux de tous comme la plus vivante, la plus humaniste des combattantes. «Héroïne», «courage» des mots tant galvaudés, les seuls possibles pour définir Maïco.

Faites partie de notre jury en nous envoyant quelques lignes sur vos goûts de lectrice à : Grand Prix de l’Héroïne-Madame Figaro, 14, bd Haussmann, 75009 Paris ou sur [email protected]

Source: Lire L’Article Complet